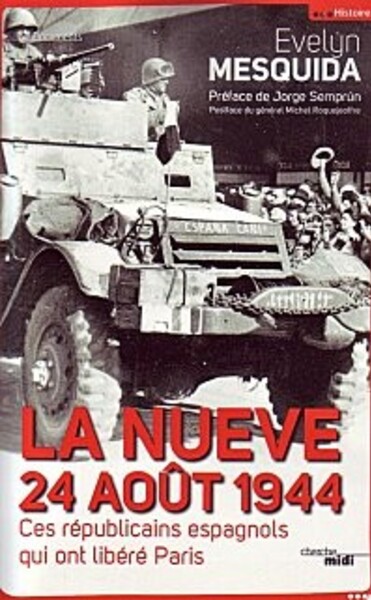

| Nom : Marcel Petiot |

| Alias : ? |

| Date de naissance : 17 janvier 1897 |

| Classification : Tueur en série |

| Caractéristiques : Docteur |

| Nombre de victimes : + de 27 |

| Date de meurtres : 1942 - 1944 |

| Date d'arrestation : 31 octobre 1944 |

| Méthode de meurtre : Poison |

| Lieu : Paris, France |

| Statut : Executé le 25 mai 1946 |

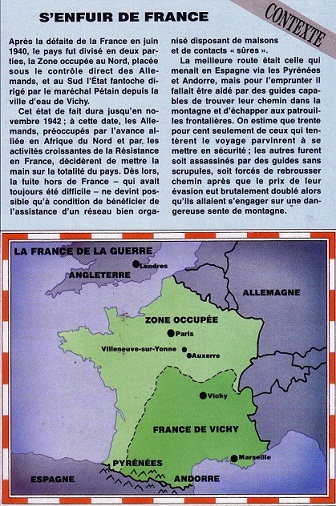

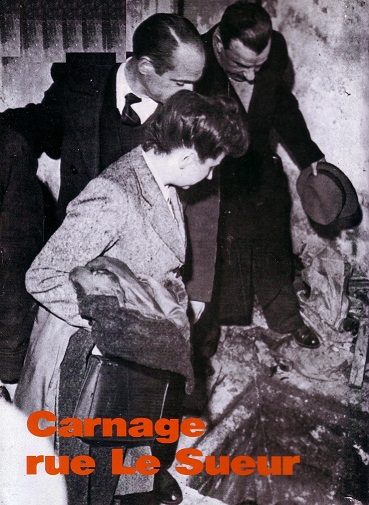

I DÉCOUVERTE

La macabre découverte d'une maison emplie de restes

humains lança la police sur la trace de l'un des plus

étranges criminels de ce siècle, qui parviendrait

longtemps à échapper à la traque.

Dans l'après-midi du 11 mars 1944, Andrée Marçais finit par perdre patience.

Depuis cinq jours, un épais nuage de fumée noire s'échappait de la cheminée de l'immeuble d'en face et emplissait la rue entière de sa puanteur. Le vent venait de tourner et la fumée était rabattue vers l'appartement des Marçais, situé au cinquième étage du 22 de la rue Le Sueur.

Lorsque son mari rentra du travail, madame Marçais le pressa d'agir : ce genre de chose était tout à fait déplacé dans le très bourgeois XVIè arrondissement de Paris. Pourtant, Jacques Marçais répugnait à " faire des histoires ". C'était la guerre, et la capitale était occupée par les Allemands depuis près de quatre ans.

Les couples respectables n'avaient guère de contacts avec l'oppresseur ; les événements bizarres n'étaient pas rares, mais mieux valait ne pas se montrer trop curieux.

Le secret du docteur

|

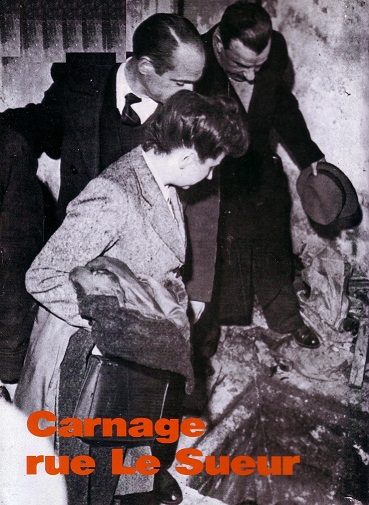

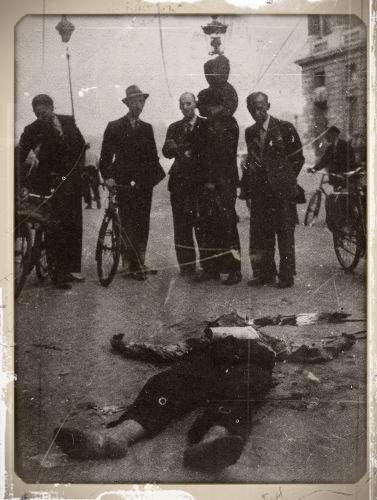

Lorsque les pompiers pénétrèrent dans le sous-sol de la maison du 21, rue Le Sueur, ils y découvrirent deux calorifères. La chair humaine qui brûlait encore dans l'un deux (ci-contre) était à l'origine de la fumée âcre qui depuis plusieurs jours incommod-

ait les voisins. Des restes humains à différents stades de décomposition jonchaient toute la cave. Les pompiers et les policiers allaient faire bien d'autres macabres trouvailles.

Finalement, monsieur Marçais accepta d'aller effectuer quelques investigations. Il traversa la rue jusqu'au 21 - un grand hôtel particulier jadis élégant, qui portait maint-

enant les traces d'un demi-siècle de manque d'entretien. Les lourdes doubles portes de bois paraissaient fermées à clef, mais une note manuscrite y était épinglée, qui indiquait que l'occupant était absent pour un mois et demandait que l'on fît suivre le courrier au 18, rue des Lombards, à Auxerre.

Marçais appela la police. Quelques minutes plus tard, deux agents en tenue se présentaient rue Le Sueur. Après avoir essayé en vain d'ouvrir portes et fenêtres, |

ils s'enquirent auprès de la concierge de l'immeuble contigu et apprirent que le propriétaire du 21 était un certain Dr Marcel Petiot, qui demeurait au 66, rue Caumartin, dans le IXè arrondissement ( à quelques trois kilomètres de là ). La concierge connaissait son numéro de téléphone : Pigalle 77.11.

L'un des policiers se rendit au café du Crocodile tout proche pour y téléphoner ;

une femme se présentant comme madame Petiot lui répondit.

L'agent lui exposa le problème et demanda à parler à son mari, qui prit alors le combiné et questionna d'un ton détaché le policier pour savoir si quelqu'un avait pénétré dans l'immeuble. Apprenant que nul n'était entré, Petiot recommanda à l'agent de ne plus rien faire et promit de le rejoindre dans le quart d'heure.

Au bout d'une demi-heure, personne n'étant arrivé, les deux agents de police firent appel aux pompiers, qui forcèrent une fenêtre du deuxième étage afin d'accéder à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit : les pompiers qui sortirent en titubant dans la rue étaient pâles de saisissement.

L'un d'eux vomit contre le mur de la maison : un autre s'avança d'un pas mal assuré vers les agents de police médusés et d'une voix blanche leur annonça :

" Messieurs, je crois que vous avez du travail en perspective ".

La fumée provenait en fait de deux chaudières à bois installées dans le sous-sol de l'hôtel particulier ; par la porte entrouverte de l'une d'elles pendait ce qui semblait être une main de femme.

Le sous-sol lui-même était jonché de restes humains, comprenant deux squelettes presque complets, plusieurs crânes, une tête en état de décomposition avancée et des amas de chair non identifiables.

Partout, des cadavres, ou ce qui en restait....

Un étranger fort agité

L'un des agents, Teyssier, se dirigea immédiatement vers le café Le Crocodile pour téléphoner à ses supérieurs.

A son retour, il fut accosté par un homme à bicyclette, de taille moyenne, vêtu d'un manteau gris, que Teyssier estima âgé d'une quarantaine d'années.

Le policier fut frappé par son regard perçant.

L'étranger paraissait fort préoccupé que les portes du 21 aient été ouvertes, mais il aborda Teyssier avec assurance et lui apprit qu'il était le frère du propriétaire. Conduit au sous-sol, il observa brièvement la scène horrible qui s'étendait sous ses yeux avant de s'exclamer :

" C'est très grave... la vie de nombreux patriotes est en jeu ."

Alors que, pour échapper à la puanteur, Teyssier regagnait la rue en compagnie de son collègue et de l'homme, ce dernier attira le policier sur le côté et lui demanda s'il était bon français. l'agent ayant affirmé avec indignation que tel était bien le cas, il s'entendit annoncer que les corps disséqués amoncelés dans la cave étaient ceux " de traîtres et d'Allemands ".

Avec une ferme conviction dans la voix, l'étranger poursuivit en indiquant qu'il dirigeait un groupe de résistants, et qu'il avait chez lui trois cents dossiers qui devaient être détruits avant d'être découverts par l'ennemi. Quelle autre raison pouvait expliquer un carnage aussi systématique ? se dit Teyssier.

Puis, se souvenant que des renforts devaient arriver d'un moment à l'autre, il conseilla à l'homme de s'enfuir. Celui-ci remonta sur sa bicyclette et s'éloigna dans la rue.

Une fois encore, le Dr Marcel Petiot, criminel et imposteur, avait trompé son monde.

|

Derrière la façade à l'élégance fanée du 21, rue Le Sueur ( ci-dessus ) s'étaient déroulés des scènes atroces. La plupart des pièces donnant sur la cour ( ci-contre) contenaient des corps découpés, dont certains étaient enfouis dans la chaux vive. |

Enquête préliminaire

Une fouille en règle du 21, rue Le Sueur fut effectuée : les pièces de l'étage, dans la partie principale de l'immeuble, semblaient depuis longtemps à l'abandon ; l'épaisse couche de poussière qui recouvrait les meubles confirmait que nul n'y avait vécu depuis des années.

A l'arrière de la maison et de l'autre côté de la cour se dressaient les communs ( anciens logements des domestiques ),

qui communiquaient au rez-de-chaussée avec le bâtiment principal, par l'intermédiaire d'un couloir.

" Le Dr Petiot soigne, mais

n'exploite pas ses malades "

PETIOT, dans un prospectus publicitaire

A l'intérieur des communs se trouvaient les seules pièces habitables de la maison - une petite bibliothèque et un cabinet de consultation médicale. Du cabinet, un couloir étroit menait à une pièce de forme triangulaire, d'environ deux mètres cinquante dans sa plus grande dimension et deux mètres dans les autres. Cette pièce était vide de tout meuble ou objet, hormis huit solides anneaux métalliques scellés dans l'un des murs. Face à la porte menant au cabinet de consultation se trouvait une autre porte, qui, selon toute apparence, conduisait aux écuries attenantes ; à côté de cette porte, une sonnette électrique. Lorsque les policiers essayèrent d'ouvrir cette seconde porte, ils se rendirent compte qu'elle était factice et que le fil de la sonnette n'était relié à rien.

|

LE VRAI MAIGRET ?

Le commissaire Georges Massu avait trente-trois ans

d'ancienneté dans la police lorsqu'il fut chargé de l'affaire Petiot. Avec 3 257 arrestations à son actif, il venait d'être promu à la tête de la Brigade Criminelle de la Police judiciaire.

Dix années auparavant, Massu s'était lié d'amitié avec un jeune écrivain belge du nom de Georges Simenon, qui était à la recherche de contacts et de renseignem-

ents afin de doter ses romans policiers d'une toile de fond réaliste.

Fasciné par l'expérience du policier, ainsi que par sa compréhension instinctive des milieux criminels de la capitale française, Simenon accompagna Massu lors de certaines de ses enquêtes.

Après la guerre, Simenon connut le succès que l'on sait, notamment au travers du fameux Maigret. Pour tous ceux qui connaissaient Massu, il ne fit aucun doute qu'il avait inspiré la création du célèbre commissaire fumeur de pipe, tel qu'il fut représenté dans de nombreux romans et feuilletons télévisés.

|

Une fouille plus approfondie de la chambre triangulaire révéla la présence d'un autre objet intéressant : un œilleton, installé dans le mur adjacent au couloir.

Le commissaire Georges Massu, qui était arrivé pour prendre la responsabilité de l'enquête, regarda dans le viseur : celui-ci était au niveau des anneaux métalliques, et donc parfaitement placé pour quiconque souhaitait observer de là l'agonie d'une personne attachée aux anneaux.

Tandis que Massu commençait à s'interroger sur l'importance de ces découvertes, un groupe de policiers entreprit de fouiller le garage contigu au cabinet médical : ils y trouvèrent un tas de chaux vive d'un mètre de haut d'où dépassaient des restes humains - une mâchoire et un morceau de cuir chevelu.

Le box voisin contenait une vieille fosse de vidange surmontée de deux grosses dalles. Lorsque celles-ci eurent été ôtées, on se rendit compte que la fosse renfermait de la chaux vive et d'autres débris humains. La découverte la plus sinistre fut celle d'un sac contenant tout le côté gauche d'un être humain, dépourvu de tête. Les appentis du 21, rue Le Sueur étaient de toute évidence équipés de manière à ce qu'un criminel ( ou plusieurs ) pût y assassiner des êtres humains, puis se débarrasser de leurs cadavres.

Cette nuit-là, à 1h30 du matin, Massu avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir, et déjà il avait commencé à élaborer une théorie expliquant les macabres trouvailles. Le propriétaire de la maison avait selon toute vraisemblance attiré ses victimes dans son cabinet de consultation, avant de les amener par la ruse à pénétrer dans la chambre de mort, ou de leur faire prendre un soporifique puis de les ligoter aux anneaux scellés dans le mur. Il leur administrait ensuite une dose mortelle de gaz ou de poison. Il pouvait alors, grâce à l'œilleton, observer sadiquement la lente agonie de ses victimes.

La nouvelle des activités de Petiot était si sensationnelle qu'elle attira la foule devant son domicile du 66, rue Caumartin ( ci-dessus ). Le scandale permit d'oublier un temps l'occupation allemande.

La nouvelle des activités de Petiot était si sensationnelle qu'elle attira la foule devant son domicile du 66, rue Caumartin ( ci-dessus ). Le scandale permit d'oublier un temps l'occupation allemande.

Les restes découverts dans la chaux vive des communs étaient dans un état de décom-

position avancée. Le meurtrier avait donc, dans un premier temps, employé ce moyen pour se débarrasser des corps. Mais, de toute évidence, les cadavres s'étaient accumulés trop rapidement, si bien que l'assassin avait été forcé d'adopter la méthode nettement plus grossière qui consistait à les découper en morceaux avant de les faire brûler dans la chaudière du sous-sol.

Au moment même où le commissaire Massu allait quitter la maison, un télégramme lui parvint du quai des Orfèvres, l'informant que le propriétaire, le Dr Marcel Petiot, était un

" fou dangereux " recherché par les autorités allemandes, et qu'il devait l'arrêter sans retard.

L'entrée en scène des Allemands coupa Massu dans son élan, car elle laissait supposer que l'affaire présentait des implications politiques. La police française serait sans doute bien inspirée de se tenir à l'écart d'une telle affaire.

Une lente traque

|

C'est peut-être ce qui explique la lenteur de l'enquête. Lorsque les policiers se rendirent rue Caumartin au domicile de Petiot, le lendemain matin, ni Petiot ni sa femme ne s'y trouvaient ( en fait, une demi-heure seulement avant leur arrivée, Petiot était encore en train de faire ses valises ). Ensuite, au lieu de diffuser le signalement de l'homme et de mettre sur pied une surveillance dans les gares - comme on le faisait ordinairement en pareil cas - les enquêteurs se contentèrent de rech-

ercher les agents immobiliers qui avaient traité la vente à Petiot du 21, rue Le Sueur, et les artisans qui avaient effectué les travaux de trans-formation de la pièce triangulaire. Dans l'intervalle, Petiot avait disparu.

Le 31 mars, l'inspecteur général Marius Batut entreprit de tirer parti de la note épinglée sur la porte du numéro 21, ce qui le mena à Auxerre, où demeurait le frère cadet de Petiot. Maurice Petiot, réparateur d'appareils de T.S.F. de son métier, commença d'abord par soutenir qu'il |

ignorait tout des trouvailles de la rue Le Sueur, qui faisaient alors les gros titres de toute la presse française. Il prétendit n'être jamais allé dans la maison et n'avoir pas vu son frère au cours du mois écoulé. Batut rentra à Paris, non sans avoir donné à la police locale l'ordre de surveiller la gare d'Auxerre. Le lendemain matin, Maurice et la femme de Petiot, Georgette, furent arrêtés alors qu'ils montaient dans le train de Paris, puis placés en garde à vue au commissariat de police.

Pâle, les traits tirés, Georgette Petiot, belle femme de trente-neuf ans, expliqua à la police ce qu'elle savait. Le lendemain du départ hâtif de son mari, elle avait emmené son fils avec elle et essayé de prendre un train pour Auxerre. Comme il n'y en avait pas, elle avait passé la nuit du 12 mars dans un autre immeuble appartenant à son mari, au 52 de la rue de Reuilly, puis était finalement arrivée chez son beau-frère avant neuf heures du soir. Elle déclara ne rien pouvoir dire de plus, puis s'évanouit.

|

Maurice Petiot, frère de Marcel ( ci-contre ) fut arrêté alors qu'il montait dans le train à Auxerre. S'il admit avoir livré de la chaux vive rue Le Sueur, il nia y avoir jamais vu de cadavres.

La vérification des dires de madame Petiot permit de mettre la main sur un témoin important, un hôtelier du nom d'Alicot. Il affirma bien connaître Maurice Petiot, car celui-ci descendait régulièrement dans son hôtel depuis 1940, à l'occasion de voyages d'affaires à Paris. Alicot se souvint qu'en Février,

Maurice était arrivé avec un camion et des ouvriers, apparemment dans le but de livrer un lourd chargement dans un autre quartier de la capitale.

Par une extraordinaire coïncidence, le propriétaire du camion ( un certain Eustache, d'Auxerre ), alerté par les articles de journaux concernant l'affaire, prit le même jour contact avec la police.

Eustache confirma que le 19 février, Maurice Petiot et lui-même avaient pris livraison de quatre cents kilogrammes de chaux vive dans une carrière proche d'Auxerre et les avaient livrés à une adresse

parisienne qui ressemblait fort au 21, rue Le Sueur.

|

Face à de telles déclarations, Maurice ( qui jusqu'alors avait à contrecœur admis être allé dans l'immeuble incriminé afin d'y surveiller des travaux de construction pour le compte de son frère ) capitula enfin. Il révéla qu'en février son frère lui avait écrit pour lui demander d'organiser la livraison de la chaux, destinée selon lui à lutter contre une invasion de cafards. Puis, dans la nuit du 11 mars, il avait reçu " un coup de téléphone anonyme " qui l'avertissait de la découverte de restes humains sur les lieux et le prévenait qu'il risquait d'être mis en cause.

" C'est très grave... la vie de

nombreux patriotes est en jeu "

PETIOT, après la découverte du charnier de la rue Le Sueur

Le 17 mars, Maurice Petiot fut arrêté et écroué ; inculpé de complicité d'homicide volontaire, il fut interrogé à maintes reprises au sujet de ce qu'il avait vu rue Le Sueur et de la maison pour laquelle il avait été amené à s'occuper de cet immeuble.

A la première question, Maurice répondit qu'à aucun moment il n'avait vu de corps dans la maison. Sa réponse à la deuxième question parut plus plausible : il expliqua qu'il avait commencé à aider son frère parce que de mai 1943 à janvier 1944, Marcel Petiot avait été emprisonné par la Gestapo qui le soupçonnait de trahison.

MAISON DE MORT

Derrière son élégante façade, le 21 de la rue Le Sueur

cachait une pièce transformée en chambre de torture et

une fosse destinée à engloutir les restes humains.

La rue Le Sueur paraissait a priori peu propice aux activités de Petiot. Elle se trouvait dans l'un des arrondissements les plus respectables de Paris, le XVIè ; l'immeuble du 21 lui-même, situé non loin de la place de l'Étoile, était un immeuble hôtel particulier du XIXè siècle, qui avait appartenu à la princesse Maria Colloredo-Mannsfeld. Après son départ, en 1930, l'intérieur fut laissé à l'abandon. La folie de Petiot allait trouver à s'exprimer dans les communs.

Le commissaire Massu désigne le sinistre viseur et observe le calorifère (en bas à droite), tandis que ses hommes tamisent la chaux (ci-contre). |

|

II LES MEURTRES

II LES MEURTRES

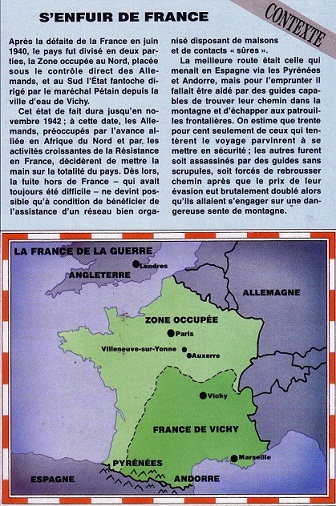

Les hommes et les femmes désireux de quitter la France

occupée étaient pour Petiot des victimes toutes désignées,

qui le payaient grassement pour organiser leur " fuite ".

Dans ces circonstances, leur disparition ne suscitaient

bien sûr aucune question gênante.

|

A peine l'armée allemande était-elle entrée dans Paris que Petiot entreprit de mettre en œuvre un moyen de profiter des malheurs de la France. En mai 1941, il se vanta auprès de son coiffeur de la rue des Mathurins, Raoul Fourrier, d'être en relation avec un réseau d'évasion qui pouvait faire sortir des réfugiés de la France occupée pour la somme de vingt-

cinq mille francs - soit les deux tiers des tarifs alors en vigueur.

Il conseilla à Fourrier de prendre contact avec lui s'il apprenait que quiconque pouvait être intéressé. Le coiffeur transmit le message à son ami Edmond Pintard - un artiste de music-hall dans la débine qui comptait parmi ses connaissances plusieurs figures célèbres du Milieu parisien.

Rendez-vous fatal

Dans l'intervalle, Petiot lui-même fut contacté par Joachim Guschinow, juif polonais et associé dans un commerce de fourrures du 69 de la rue Caumartin. Guschinow parla à Petiot de son angoisse croissante devant la manière dont la communauté juive était traitée par les Allemands. Le médecin lui conseilla alors de quitter le pays aussi vite que possible, et lui glissa qu'il pourrait organiser pour lui une fuite vers l'Argentine.

Le Dr Marcel Petiot chercha dans la guerre l'occasion d'accroître sa fortune personnelle. Avec l'absence de sens moral qui le caractérisait, il entreprit de tuer pour le profit. |

Après plusieurs mois de réflexion, Guschinow prit enfin sa décision. Le 2 janvier 1942, il fit ses adieux à sa femme pour aller au rendez-vous fixé en secret avec Petiot. Il emportait comme convenu cinq de ses plus beaux manteaux, un million de francs en espèces, de l'or et des bijoux, ainsi que mille dollars cousus dans les épaulettes de son manteau.

Madame Guschinow ne devait jamais revoir son mari. Deux mois plus tard, elle demanda des nouvelles à Petiot, qui lui répondit que Guschinow avait gagné l'Argentine via Dakar ; le médecin lui fournit même une lettre ( apparemment rédigée sur le papier à en-tête d'un hôtel de Buenos Aires ) déclarant qu'il était arrivé à destination et ne tarderait pas à faire venir son épouse auprès de lui.

En juin 1940, l'armée allemande entra dans Paris ; pour la plupart des Français,

ce fut un événement tragique, mais des profiteurs sans scrupules virent là un moyen rêvé de s'enrichir. Guschinow fut le premier d'une longue liste. Peu après sa disparition, en février 1942, Petiot fut convoqué devant le juge d'instruction Achille Olmi. Il était accusé d'avoir prescrit illégalement de l'héroïne à un certain Jean-Marc Van Bever et à l'amie de celui-ci, une toxicomane et ancienne prostituée du nom de Jeannette Gaul.

Après de multiples déclarations contradictoires de la part de Van Bever et Jeannette Gaul, et de véhémentes protestations d'innocence de la part de Petiot, tous trois furent relâchés en attendant le procès. Le 22 mars, toutefois, Van Bever disparut à jamais.

Moins de neuf mois plus tard, Jeannette Gaul, qui avait repris son ancien métier, mourut du tétanos.

Au moment de la disparition de Van Bever, Petiot fut impliqué dans une affaire étonna-

-mment similaire, concernant une ordonnance d'héroïne maladroitement falsifiée par une jeune fille du nom de Raymonde Baudet. L'ordonnance qu'elle avait modifiée avait été rédigée par Petiot. La mère de Raymonde, Marthe Khaït, s'intéressa à l'affaire, si bien que Petiot craignit qu'elle ne conduisît la police jusqu'à lui. Avant qu'elle n'ait eu le temps de le faire, cependant, elle disparut également, le 25 mars - soit trois jours seulement après la disparition de Van Bever.

Le lendemain matin, deux notes griffonnées à la hâte furent découvertes sur le seuil du domicile des Khaït, qui expliquaient que Marthe se droguait en secret depuis des années, et qu'elle s'était enfuie vers la Zone Libre afin de ne pas nuire à la cause de sa fille. Aussi douteux que cela pût paraître, les experts graphologues de la police confirmèrent l'authent-

icité des lettres, en ajoutant qu'elles avaient de toute évidence été rédigées dans un moment de grande tension. Quelques heures plus tard, deux lettres supplémentaires, dont la teneur concordait avec celle des deux premiers messages, parvinrent à l'avocat des Khaït.

|

En compagnie du coiffeur Raoul Fourrier, l'artiste de vaudeville décrépit qu'était Pintard ( ci-contre ) fournissait à Petiot ses victimes sans méfiance.

Marthe Khaït ne devait jamais être retrouvée. Son mari s'en étant pris à Petiot, celui-ci prétendit qu'elle lui avait parlé de son projet d'évasion et qu'il lui avait fourni les noms de certains contacts en Zone Libre ( contacts qui allaient ultérieurement se révéler inexistants ). L'affaire Baudet fut jugée au mois de juillet suivant : le docteur fut condamné à dix mille francs d'amende ( comme dans l'affaire Van Bever ) et à un an de prison avec sursis.

Pour autant qu'on le sache, la victime suivante fut une jeune femme du nom de Denise Hotin. Au début de juin 1942, elle prit le train à Neuville-Garnier pour se rendre à Paris. Dans une tentative désespérée pour rétablir la réputation souillée de sa famille, elle souhaitait obtenir un certificat médical fallacieux attestant qu'elle n'avait pas subi d'avortement - elle avait en fait eu recours à cette intervention l'année précédente. Denise se rendit tout d'abord chez une |

certaine madame Mallard, la sage-femme qui avait organisé l'avortement. Un an plus tard, en juin 1943, cette madame Mallard devait déclarer au mari de Denise qu'à l'issue d'un bref entretien, celle-ci avait quitté sa maison pour se rendre au cabinet du Dr Petiot.

Deux jours après la rencontre supposée de Denise Hotin et de madame Mallard, son mari et sa belle-famille reçurent des messages affirmant qu'elle n'avait jamais subi d'avortement, et qu'elle était partie se reposer dans sa famille à Bordeaux. Il n'y eut plus aucune nouvelle de la malheureuse.

Le 20 juin 1942, un médecin âgé de soixante-deux ans, Paul-Léon Braunberger, reçut un mystérieux appel téléphonique ; son interlocuteur, un homme qui paraissait le connaître, prétendit l'appeler de la part d'un patient gravement malade ; il souhaitait rencontrer Braunberger de toute urgence à la station de métro de la place de l'Étoile. Le médecin accéda à cette demande... et s'évanouit à jamais.

Le même jour, un autre patient du docteur Braunberger, Raymond Vallée, reçut une lettre express émanant censément du médecin, dans laquelle celui-ci indiquait qu'il avait été obligé de s'enfuir en toute hâte. La femme de Braunberger reçut une lettre d'explication semblable. Les graphologues de la police devaient plus tard confirmer que ( comme dans l'affaire Khaït ) les lettres étaient authentiques mais qu'elles avaient été rédigées sous la contrainte.

Persécutions à Paris

CINQ DES VICTIMES DE PETIOT

|

|

|

|

Joachim GUSCHINOW,

fourreur juif |

Marthe KHAÏT,

mère d'une patiente |

Joseph REOCREUX,

proxénète et braqueur |

Margaret et René KNELLER,

riches juifs français. |

En juillet 1942, les persécutions infligées aux Juifs de Paris par les Allemands s'aggrav-

èrent ; les biens des Juifs furent saisis, des familles entières déportées vers les camps de concentration du Reich. La famille Kneller, composée de Kurt, de sa femme Margaret et de leur jeune fils René, ressentait avec une acuité toute particulière le danger qui menaçait : en effet, les Kneller étaient d'origine allemande et n'avaient acquis la nationalité française que peu avant la guerre. Le 16 juillet, après avoir échappé de justesse à la Gestapo, ils allèrent se cacher chez des amis. Deux jours plus tard, leur médecin, Marcel Petiot, les aidait à quitter le pays : on n'entendit plus jamais parler des Kneller, sinon par le truchement de deux cartes postales d'origine fort douteuse, dans lesquelles Margaret Kneller indiquait à des amis qu'ils avaient franchi " la ligne ".

Au moment de la disparition des Kneller, la proposition de service quelque peu grossière que Petiot avait faite chez le coiffeur de la rue des Mathurins commença à payer. Pintard, l'acteur, mentionna l'existence de la filière d'évasion à un certain Joseph Réocreux - connu de ses amis de la pègre parisienne sous le surnom de " Jo le Boxeur ". Proxénète et braqueur au casier judiciaire chargé, recherché par la police française comme par la Gestapo, Réocreux en était venu à la conclusion qu'il était temps pour lui de quitter le pays. Aussi demanda-t-il à Pintard de lui fournir plus de détails.

Fourrier organisa une rencontre avec un certain docteur Eugène ( alias Marcel Petiot ) ; il fut décidé que Réocreux s'enfuirait avec trois de ses amis - François " le Corse " Albertini, Claudia " Lulu " Chamoux et Annette " la Poute " Basset. Petiot laissa éclater sa fureur en apprenant que Pintard et Fourrier avaient tenté de faire payer aux malfrats le double des 25 000 francs convenus, mais en septembre le plan fut mis en œuvre. Albertini et Claudia Chamoux partirent les premiers, suivis quelques semaines plus tard par Annette Basset et Réocreux, dont les soupçons au sujet de toute l'entreprise furent apaisés par un télégramme annonçant que les autres avaient quitté le territoire dangereux. Selon un processus désormais familier, aucun des quatres fugitifs ne devait reparaître. En novembre, la puissance de recrutement du réseau dirigé par le " docteur Eugène " s'accrût dans des proportions considérables, grâce aux services d'Eryane Kahan. Juive d'origine roumaine, cette aventurière de cinquante ans avait fait la connaissance de Pintard. Le mois suivant, elle servit d'intermédiaire dans l' "évasion" de Maurice et Lina Wolff, et de la mère de Maurice, Rachel - uniques survivants d'une riche famille juive pourchassée à travers l'Europe depuis le début de la guerre.

|

Le Nouvel An n'occasionna aucun ralentissement des sinistres activités de Petiot : à la fin de janvier 1943, trois autres couples de réfugiés juifs avaient été expédiés dans le néant avec l'aide d'Eryane Kahan : les Baston, vieux amis parisiens des Wolff, ainsi que deux autres couples venus de Nice, les Stevens et les Anspach. Ces six personnes avaient en commun le fait d'être riches et d'être aux abois. Elles disparurent sans laisser de traces. En mars 1943, un ancien " collègue " en gangstérisme de Jo le Boxeur, Adrien " le Basque " Estébétéguy, entra en contact avec le réseau : il avait lui aussi le sentiment que Paris était devenu trop dangereux pour lui, et après avoir vu avec quelle efficacité le docteur Eugène s'était occupé des évasions précédentes, il organisa par l'entremise de Fourrier et Pintard sa propre fuite, en compagnie de quatres amis. Estébétéguy et un proxénète du nom de Joseph Pereschi connurent le sort des autres victimes de Petiot, tout comme leurs maîtresses, Gisèle Rossmy et Paulette " la Chinoise " Grippay.

Leur disparition marqua toutefois un tournant pour le "réseau d'évasion", |

qui à ce stade faisait jaser dans tout Paris.

Parmi les personnes qui s'intéressait de près aux rumeurs figurait Robert Jodkum, du sous-secteur IV-B4 de la Gestapo : il résolut de dépister et de détruire le réseau.

LES ORIGINES

Par sa séduction naturelle,

Marcel Petiot sut conquérir prestige

professionnel et position sociale.

Mais ce charme cachait une nature

sadique et sans scrupule.

Marcel Petiot naquit le 17 janvier 1897 à trois heures du matin, dans la ville d'Auxerre, à environ cent cinquante kilomètres de Paris. On sait peu de choses de ses parents, sinon que son père Félix était employé des Postes et que la famille vivait dans une relative aisance.

|

Marcel Petiot ( ci-contre ) était originaire d'Auxerre, chef-lieu du département de l'Yonne, sur la rivière du même nom ( ci - dessous ).

|

Cependant, Félix mourut alors que Marcel n'avait que cinq ans ; trois ans plus tard, sa mère disparut à son tour. Dès lors, le garçon fut confié à la garde de divers oncles et tantes.

Dans son enfance, Petiot fit montre d'une vive intelligence - il savait lire à la perfection dès l'âge de cinq ans - mais très tôt il manifesta des tendances sadiques.

On le trouva un jour en train de plonger l'arrière-train de son chat dans une casserole d'eau bouillante ; quelques semaines plus tard, le malheureux animal fut retrouvé étouffé dans son lit. Un autre jour, un parent le surprit alors qu'il crevait avec une aiguille les yeux d'oiseaux captifs puis les regardait avec amusement se jeter contre les barreaux de leur cage.

Le parcours scolaire de Petiot fut ponctué d'incartades ; il fut renvoyé de deux établissements avant d'obtenir son baccalauréat. L'hiver suivant, alors que la Grande Guerre faisait rage depuis deux ans, il s'engagea dans l'armée et fut envoyé au front.

En 1917, il fut blessé par des éclats de grenade : malgré un rétablissement rapide, il commença à manifester des signes de troubles mentaux, qui ne firent qu'empirer lorsqu'il rejoignit son unité.

Le jeune médecin

Petiot passa le reste de la guerre à l'hôpital. Il fut réformé pour raisons médicales en 1919, et se vit accorder une pension d'invalidité. L'année suivante, il parvint à obtenir un poste d'interne dans un établissement psychiatrique d'Evreux ; douze mois plus tard, il obtenait un diplôme de médecin délivré par la Faculté de Médecine de Paris ( diplôme sans doute acquis par des moyens frauduleux ).

Dans le même temps, il s'efforçait de faire augmenter sa pension d'invalidité en se soumettant à des examens psychiatriques auprès de médecins militaires.

Armé des qualifications dont il avait besoin, Petiot regagna son Yonne natale où il s'établit en tant que généraliste dans la paisible bourgade de Villeneuve. De l'avis général il fut excellent médecin, séduisant et compétent ; les rumeurs concernant sa vie privée ne tardèrent pas à aller bon train, mais cela ne l'empêcha pas de se bâtir rapidement une belle clientèle.

En 1926, Petiot annonça son intention de se présenter à la mairie de Villeneuve, sous l'étiquette des " Républicains de gauche " : à l'issue d'une campagne énergique, il fut élu avec une confortable majorité. L'année suivante, il consolida toutes les apparences extérieures de respectabilité en épousant une riche et jolie jeune femme de la région, Georgette Lablais.

En 1927, Petiot épousa la jolie Georgette Lablais (ci-contre) ; il avait trente ans, elle en avait vingt-trois. Leur unique enfant naquit l'année suivante. Le père de Georgette était propriétaire du restaurant parisien Chez Marius, rue de Bourgogne, fréquenté par de nombreux hommes politiques.

Dans l'exercice de ses respons-

abilités municipales, Petiot eut tôt fait de se faire une réputation de maire peu orthodoxe, certes, mais capable de prendre seul des décisions et de les faire appliquer.

Cela le rendit fort populaire auprès de la majorité des habitants, mais lui valut aussi des inimitiés. Ses ennemis eurent l'occasion de se réjouir en 1930, quand Petiot fut condamné à une peine avec sursis pour détournement de fonds municipaux.

L'année suivante, il fut acculé à la démission, sous le poids croissant des accusations de prévarication. Malgré les graves irrégularités qui furent découvertes par la suite dans les comptes de la ville, il n'y eut pas de plus amples suites judiciaires.

Sans se laisser démonter, Petiot s'employa à se faire élire au conseil

|

|

général, toujours sous les couleurs de la gauche ; à la fin de l'année, il ne manqua que de peu sa réélection au poste de maire de Villeneuve.

En 1933, le médecin de l'Yonne décida de s'installer à Paris avec sa famille - il était grand temps. Après son brusque départ, on découvrit qu'il s'était arrangé ( par un branchement illégal sur le réseau local de distribution d'électricité ) pour disposer gratuitement de l'électricité, aux dépens des contribuables.

Rumeurs inquiétantes

Outre ces écarts publics, la vie privée de Petiot fit l'objet de nombreuses rumeurs déplaisantes. Peu après son installation à Villeneuve, il fut accusé d'avoir dérobé des biens dans la maison qu'il louait. Exhibant son livret militaire, il se défendit en assurant qu'il était " un fou certifié " ( mode de défense qu'il serait d'ailleurs amené à employer en d'autres occasions ).

En 1926, sa femme de ménage et maîtresse, Louisette Delaveau, disparut dans des circonstances mystérieuses. D'aucuns prétendirent qu'elle était enceinte : toujours est-il qu'on ne la revit plus jamais.

Quatre ans plus tard, Petiot fut interrogé par la police dans le cadre d'une affaire particulièrement sanglante, où s'additionnaient un incendie criminel

et l'assassinat d'une certaine madame Debauve.

Des témoins jurèrent avoir vu Petiot quitter les lieux du crime, mais l'enquête n'aboutit pas. En 1935, après son départ pour Paris, la mère d'une patiente décédée porta plainte en affirmant que sa fille avait été victime d'une surdose de drogue.

Selon la rumeur publique, Petiot procédait à des avortements et fournissait des drogues à des toxicomanes.

Une fois à Paris, Petiot aborda sa nouvelle installation en tant que médecin généraliste avec toute l'énergie, l'efficacité et l'absence de scrupules qui le caractérisaient.

Après avoir loué un appartement rue Caumartin, dans le quartier fort animé de la gare Saint-Lazare, il apposa une plaque faisant état de références fallacieuses et de thérapeutiques douteuses.

Ce stratagème fonctionna à la perfection : bientôt la salle d'attente fut de nouveau bien remplie. Nombre de patients que Petiot traita alors attesteraient plus tard qu'il était un médecin compétent et consciencieux.

Toutefois, Petiot était incapable de rester longtemps à l'abri des ennuis. En 1935, soupçonné de prescrire illégalement de l'héroïne à des toxicomanes, il fut arrêté, puis finalement relâché faute de preuves. L'année suivante, il fut arrêté pour avoir commis un vol à l'étalage et frappé l'employé de la librairie qui tentait de l'appréhender.

Lors du procès qui s'ensuivit, il plaida la démence, en arguant de son invalidité reconnue par l'armée et des expertises psychiatriques régulières auxquelles il s'était soumis. Il fut relaxé, mais parut ébranlé par cet incident ; il se fit volontairement interner dans une maison de santé pendant les sept mois qui suivirent.

Fraude fiscale

En 1938, une nouvelle tache vint souiller la réputation déjà fort ternie de Petiot : son inspecteur des impôts lui chercha noise pour n'avoir déclaré qu'un dixième à peine de ses revenus annuels estimés.

Ses affaires firent alors l'objet d'une enquête qui montra que Petiot possédait plusieurs propriétés à Paris ; dans son rapport, l'inspecteur indiqua qu'il comprenait mal comment un médecin généraliste ordinaire pouvait avoir amassé une telle fortune. A la fin de la guerre, la réponse lui serait donnée...

III LE CAPTIF

Petiot fut pris à son propre jeu lorsque la

Gestapo mit la main sur lui, mais faisant preuve

d'un grand courage sous la torture et d'un sang-froid

remarquable lors des interrogatoires, il parvint à

ne rien révéler.

Le bureau de Robert Jodkum, dans l'immeuble de la rue des Saussaies, était intégré à la section de la Gestapo chargée des Affaires juives.

Au printemps de 1943, toutefois, Jodkum en était venu à la conclusion que les réfugiés juifs n'avaient pas été les seuls à bénéficier des services de la filière d'évasion du " Dr Eugène ".

Dans un dossier complet daté d'avril de cette année-là, la Gestapo identifiait Fourrier et Pintard comme principaux intermédiaires, précisait que le prix de l'évasion était de cinquante mille francs ( chiffre fourni par Pintard ) et supposait que les fuyards étaient conduits hors de France via Irun, petit port espagnol situé de l'autre côté de la frontière.

L'unique information manquante était l'identité du Dr Eugène lui-même.

|

Dans le cadre d'un stratagème mis au point par la Gestapo pour démanteler le réseau d'évasion, Yvan Dreyfus ( ci-contre ), résistant notoire, fut utilisé comme leurre.

Jodkum avait donc besoin d'un informateur infiltré dans le réseau, d'un homme sur lequel il pût exercer un contrôle total, mais dont le statut d'ennemi du Reich fût au-dessus de tout soupçon.

Il trouva cet homme en la personne d'Yvan Dreyfus, riche importateur de matériel radio-électrique lyonnais, de confession juive, qui avait utilisé sa société pour fournir des émetteurs radio à la Résistance. Il avait été arrêté par la Gestapo à Montpellier, et attendait d'être déporté vers un camp de concentration.

|

A la fin d'avril, par le truchement de toute une série d'intermédiaires, la Gestapo fit savoir à la femme de Dreyfus, Paulette, qu'il était possible d'acheter la liberté de son mari.

En dépit de sa légitime suspiscion, Paulette accepta le plan qu'on lui proposait : après que l'on se fut mis d'accord sur la somme importante de trois millions et demi de francs, un collaborateur du nom de Pierre Péhu fut envoyé à la prison de Compiègne pour conclure l'affaire.

Après de nouveaux marchandages au sujet du prix de sa libération, Dreyfus rejoignit finalement sa femme dans un hôtel proche de la place de la République, à la mi-mai. Se posait toutefois un problème : ni l'un ni l'autre des Dreyfus n'était pourvu de papiers d'identité, de sorte qu'ils risquaient à tout moment d'être arrêtés par une autre section de la Gestapo.

C'est alors qu'un ancien avocat, Guélin, qui avait joué un rôle de premier plan

" Je l'ai questionné ; j'ai parlé avec lui,

et au bout d'une heure, j'ai été

convaincu de son innocence.

Deux jours plus tard, j'ai reçu la

preuve irréfutable de sa

culpabilité "

UN MAGISTRAT, faisant référence à la condamnation de Petiot pour vol, en 1933.

dans les négociations, proposa à Dreyfus d'aider le service de Robert Jodkum à infiltrer le réseau d'évasion du Dr Eugène. Dreyfus fut sans aucun doute épouvanté par cette incitation à trahir ses compatriotes, mais peut-être eut-il le sentiment que sa seule chance d'en sortir était d'établir un contact avec la Résistance, puis d'échapper d'une manière ou d'une autre aux Allemands.

Dans le même temps, Guélin lui assura que le réseau était sur le point d'être démantelé, et qu'une fois encore sa participation à l'affaire ne serait que pure " formalité ".

Le 15 mai, une réunion fut mise sur pied avec le " docteur Eugène ", au cours de laquelle les détails de la fuite de Dreyfus furent arrêtés. Quatre jours plus tard, Dreyfus prit congé de sa femme et, accompagné de Guélin, se rendit chez le coiffeur de la rue des Mathurins.

Un homme de la Gestapo les filait.

L'évolution de la situation fut alors défavorable aux Allemands. Guélin dut attendre dans la boutique tandis que Fourrier emmenait Dreyfus vers la place de la Concorde. Quelques minutes plus tard, les deux hommes furent rejoints par un troisième, et dans la confusion qui s'ensuivit, Dreyfus échappa au limier de la Gestapo

( on découvrit ultérieurement que la description de l'homme ne rappelait en rien Petiot ).

Jodkum était furieux de cet échec ; il ignorait qu'un plan presque identique visant à prendre au piège " le docteur Eugène " avait été mis au point par Friedrich Berger, de la sous-section IV-E3 de la Gestapo, rue de la Pompe : ce plan parallèle allait connaître un succès bien supérieur au premier.

Berger disposait lui aussi d'un informateur, un Français du nom de Beretta, qui après avoir été déporté par les Nazis en juin 1940 avait regagné son pays pour collaborer avec un enthousiasme spectaculaire. Beretta rencontra " le docteur Eugène " chez le coiffeur Fourrier le 16 mai - soit le lendemain du rendez-vous avec Dreyfus - ce qui lui permit de fournir à la Gestapo un rapport circonstancié sur ce qui s'y passait.

Le prix de l'évasion avait été fixé à soixante mille francs ; Beretta reçut pour instruction de se présenter de nouveau chez Fourrier le 21 mai, où il entrerait en possession des documents nécessaires au voyage.

Le jour dit, à peine Beretta était-il arrivé rue des Mathurins que la Gestapo fit irruption dans le salon de coiffure pour l' appréhender " en compagnie de Fourrier et de Pintard.

Quelques menaces suffirent à établir que le docteur Eugène était en réalité le Dr Marcel Petiot, résidant au 66 de la rue Caumartin. Peu après, le médecin fut tiré de son appart-ement ; alors qu'on l'emmenait, il s'écria à l'adresse de sa femme : " Ne t'inquiète pas ! "

Quelques heures plus tard, la nouvelle du coup de maître de Berger, qui était enfin parvenu à arrêter le mystérieux " docteur Eugène ", parvint aux oreilles de Jodkum.

Il informa en termes glacials son collègue qu'il venait, ce faisant, de détruire toutes les chances qu'avait eu la Gestapo de retrouver le reste du réseau d'évasion.

Berger ayant présenté ses excuses les plus plates, les détenus furent transférés rue des Saussaies pour y être interrogés.

Au cours des semaines suivantes, Petiot fut soumis à des tortures systématiques par la Gestapo, qui voulait à toute force obtenir de plus amples renseignements sur le réseau d'évasion.

S'il admit son appartenance au réseau, Petiot refusa d'ajouter quoi que ce fût, sinon qu'il avait confié les fugitifs à un certain Martinetti, qu'il était dans l'incapacité de contacter.

Après quelque temps, Petiot fut transféré à la tristement célèbre prison de la Gestapo, à Fresnes.

Au cours de ses huit mois de détention à Fresnes, selon ses compagnons de cellule interrogés après la guerre, Petiot fit preuve d'un courage remarquable et d'un profond mépris pour ceux qui l'avaient capturé. Mal nourri, ne bénéficiant d'aucun privilège et périodiquement soumis à des interrogatoires très durs, il n'en résista pas moins stoïquement à tous les efforts effectués pour tirer de lui un quelconque renseignement supplémentaire, et ne prit nullement la peine de masquer sa haine des Allemands.

Durant sa détention, le docteur se vanta de ses liens avec un groupe de Résistance baptisé " Fly-Tox " et annonca à des codétenus que s'ils parvenaient à s'évader, il pourrait par ses contacts leur permettre de quitter le pays.

Tout bien pesé, il se montra en tous points un résistant modèle, source d'inspiration pour les autres détenus.

|

Le commissaire Massu fit arrêter deux des associés de Petiot : l'intermédiaire Fourrier (ci-contre) et Nézondet (ci-dessous), vieil ami de Petiot.

La Gestapo demeurait persuadée que Petiot pouvait la conduire directement au cœur de ce qu'elle continuait à considérer comme un réseau d'évasion très élaboré et solidement organisé :

à la fin de 1943, la police secrète allemande fit donc savoir à Maurice Petiot que la libération de son frère pourrait être obtenue moyennant le versement d'une somme de cent mille francs. Lorsque Petiot lui-même eut vent de cette proposition, de la bouche d'un officier de la Gestapo, il l'accueillit avec un dédain carac-

|

|

téristique ; il prétendit que son frère était en train de mourir d'un cancer et que sa libération lui importait peu. Mais Maurice en jugea autrement ; après que Robert Jodkum eut reçu l'argent, Marcel Petiot fut relâché de Fresnes, le 13 janvier 1944.

Le 15 mars 1944, soit quatre jours après la disparition de Petiot de la rue Le Sueur et deux jours avant l'inculpation de son frère Maurice, le commissaire Massu prit officieusement possession du dossier de la Gestapo concernant Petiot, établi par le bureau de Jodkum. Le jour même, le commissaire reçut la visite de Jean Guedo, l'associé du fourreur de la rue

|

|

Caumartin, Joachim Guschinow. Guedo lui annonça qu'au vu du battage qui entourait l'affaire, il se sentait forcé de raconter l'histoire de la disparition de Guschinow, survenue vingt-six mois auparavant.

Massu prit également connaissance des fiches concernant les affaires Jeannette Gaul et Raymonde Baudet, ce qui ne lui laissa guère de doute quant à l'implication de Petiot dans la disparition de Marc Van Bever et de Marthe Khaït.

Le problème qui se posait désormais ( outre la capture de Petiot ) était celui de l'identification des restes des victimes. La seule autre victime dont le nom apparaissait dans les fichiers était Yvan Dreyfus.

Le rapport d'autopsie concernant les cadavres rue Le Sueur ne fut d'aucune aide ou presque ; la plupart des restes humains étaient soit carbonisés, soit dans un état de putréfaction interdisant toute identification.

On découvrit bien un amas d'effets personnels dans le sous-sol, mais il n'apporta aucun indice.

Les médecins légistes ne purent pas même définir avec certitude le nombre des cadavres - ils parvinrent cependant à confirmer que ceux-ci étaient des deux sexes et que leurs âges variaient dans d'importantes proportions.

Un fait intéressant fut dégagé par l'enquête médico-légale : celui qui avait découpé les corps l'avait fait avec une précision chirurgicale.

L'arrestation de Nézondet

|

Massu procéda ensuite à l'arres-

tation de René Nézondet, qui avait été capturé en compagnie de Petiot par la Gestapo, mais avait été rapidement relâché, après avoir affirmé tout ignorer du réseau d'évasion.

Au cours de l'interrogatoire, Nézondet confirma qu'il était un vieil ami de Petiot, et qu'il avait occupé les fonctions de greffier de la justice de paix de Villeneuve durant le mandat de maire de Marcel Petiot ; puis il répéta ce qu'il avait dit à la Gestapo : il ne savait rien des activités criminelles de Petiot.

A ce moment, Roland Porchon - autre vieille connaissance de Petiot et de Nézondet - s'était déjà présenté à la police pour raconter son histoire. Dans l'après-midi du 17 mars 1944, Porchon annonça à des enquêteurs médusés que dès 1942, Nézondet lui avait appris que Petiot était " le roi des criminels ", qu'il amassait une fortune en attirant vers son faux réseau d'évasion des réfugiés et des bandits qu'il assassinait pour s'emparer de leurs biens.

Nézondet nia tout d'abord avoir

|

|

dit quoi que ce fût à Porchon, mais cinq jours plus tard il s'effondra et, dans une déposition signée, affirma qu'au moment où Marcel Petiot était en prison, son frère Maurice lui avait tout révélé de ce qui se passait au 21 de la rue Le Sueur. Nézondet ajouta que Maurice lui avait rapporté avoir découvert d'importantes quantités de vêtements dans la maison, qu'il avait aussitôt fait enlever par camion, et que lorsque la femme de Petiot avait appris la nouvelle, elle avait refusé d'y ajouter foi.

Pour sa part, Maurice Petiot réfuta catégoriquement les déclarations de Nézondet, dont il laissa entendre qu'il était " dérangé ". Perplexe, Massu envoya ce témoin peu fiable derrière les barreaux.

A ce moment, monsieur Marçais ( qui avait signalé la fumée émanant du 21, rue Le Sueur ) déclara à la police qu'il avait assisté au chargement de valises dans un camion à l'époque où Petiot était en prison. Le camion en question ayant été retrouvé, il fut établi que six cent trente-six kilogrammes de bagages avaient été expédiés à Auxerre par le rail, le 26 mai 1943.

|

Quelques jours plus tard, après avoir de nouveau interrogé Maurice Petiot, les policiers se rendirent chez un autre ami del a famille, Albert Neuhausen, résidant dans le village de Courson-les-Carrières. Dans le grenier de la maison, ils découvrirent quarante-cinq valises de vêtements ( ci-contre ) appartenant à des personnes inconnues.

En juin 1944, cette nouvelle découverte, s'ajoutant aux indices recueillis rue Le Sueur et aux témoignages de diverses personnes attirées par la publicité que la presse avait donné à l'affaire, permit à Massu de reconstituer l'identité de plusieurs victimes. Il ignorait encore totalement où pouvait bien se trouver Petiot... mais

|

bientôt son attention fut, comme celle de tous les Français, retenue par des événements d'une toute autre ampleur :

le 6 juin, les Alliés débarquèrent en Normandie.

IV LA TRAQUE

En août 1944, les troupes alliées défilent sur les Champs-Elysées ; la chasse aux collaborateurs commence.

Lorsque Paris fut libéré de l'occupation allemande,

Petiot parvint à tirer parti de la confusion générale pour masquer

sa trace ; mais le commissaire Massu se fia à son instinct

et sut débusquer sa proie.

Le 25 août 1944, Paris fut libéré par les forces alliées, dans la liesse et la violence. Alors que les Allemands quittaient la ville, les habitants de la capitale française se soulevèrent pour exercer leur vengeance contre tous ceux qui avaient collaboré avec le régime nazi ; pendant ce temps, une situation dangereusement proche de l'anarchie sembla prévaloir.

La Résistance, officiellement représentée par les Forces Françaises de l'Intérieur, se mit en devoir de harceler les Allemands et de tirer les traîtres de leurs caches ; mais de nombreux innocents firent les frais de son organisation quelque peu cahotique.

Cette confusion ambiante rendit plus difficile encore la traque de Petiot.

Néanmoins, Massu était persuadé que Petiot était encore à Paris, grimé et probablement sous une fausse identité ; il avait appris à évaluer cet homme qui par son audace et un mépris total de toute autorité était parvenu à berner non seulement la police de son pays, mais aussi la redoutable Gestapo.

Le 19 septembre, mû par une inspiration géniale, Massu servit à un journaliste avec qui il était en contact une histoire qui présentait Petiot comme un traître ( cette histoire lui aurait été communiquée par un petit malfaiteur du nom de Charles Rolland, mais il est possible que l'anecdote tout comme Rolland soient nés de l'imagination de Massu ).

Le journaliste publia un compte rendu dans le journal patriotique " Résistance ", sous le titre suivant :

" Petiot soldat du Reich ". Cet article dépeignait Petiot comme un meurtrier et un traître de l'espèce la plus méprisable. Si quelque chose devait faire sortir le docteur de sa tanière, cet article ferait sans doute l'affaire.

Effectivement, quelques jours plus tard, le commissaire se vit remettre par l'avocat de Petiot, maître René Floriot, une missive dans laquelle le docteur réfutait violemment les accusations portées contre lui. Le cachet de la poste, ainsi que la rapidité avec laquelle la lettre avait été expédiée, parurent confirmer l'impression de Massu : Petiot vivait sans doute encore à Paris.

Il y avait aussi dans le ton averti et plutôt hautain de la lettre quelque chose qui inspira à Massu sa deuxième intuition de génie : l'homme recherché avait rejoint les rangs des FFI s'activait à la chasse aux collaborateurs.

A ce moment toutefois, Massu lui-même se trouva en mauvaise posture : soupçonné de collaboration, il fut suspendu de ses fonctions

( cette accusation fut ultérieurement abandonnée, mais ce fut un rude coup porté à l'homme qui avait jusqu'alors pourchassé Petiot, et qui allait ainsi se trouver privé de l'hallali ).

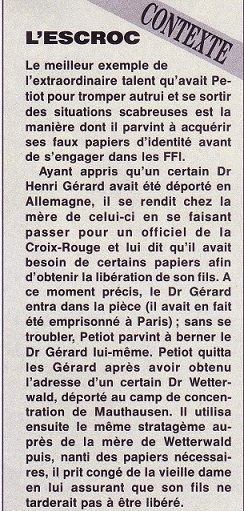

Faux papiers

Le 31 octobre, Petiot fut arrêté à l'entrée d'une station de métro par un groupe de membres des FFI.

Comme Massu l'avait pressenti, ses traits se dissimulaient sous une épaisse barbe noire. Vêtu d'un uniforme d'officier des FFI, il se faisait appeler " Capitaine Henri Valeri " ( ou Valery ).

Il fut remis entre les mains des policiers, qui découvrirent sur lui plusieurs jeux de faux papiers d'identité, dont un carnet de rationnement grossièrement falsifié dont on découvrit par la suite qu'il avait appartenu à Kurt Kneller, l'une des victimes juives du criminel.

Il avait également en sa possession le brouillon d'une lettre accusant le commissaire de collaboration avec l'ennemi - renseignement qu'il affirma avoir glané par le truchement de ses prétendus contacts au sein de la Résistance.

La version des faits que Petiot présenta à la police, et qui hormis quelques détails mineurs allait être celle qu'il soutiendrait à son procès, était surtout remarquable par son audace.

Faisant preuve de l'inébranlable mépris pour l'autorité qu'il avait déjà manifesté au cours des huit mois passés à la prison de Fresnes, il ne se départit pas, tout au long des interrogatoires, de l'attitude d'un homme à qui l'on causait injustement beaucoup de tort.

Le commissaire Massu parvint à amener Petiot à révéler sa présence à Paris. Reperé à l'entrée d'une station de métro, Petiot fut appréhendé et aussitôt interrogé (ci-dessus).

Le commissaire Massu parvint à amener Petiot à révéler sa présence à Paris. Reperé à l'entrée d'une station de métro, Petiot fut appréhendé et aussitôt interrogé (ci-dessus).

Selon Petiot, après son départ hâtif de la rue Le Sueur, le 11 mars, il avait passé plusieurs nuits chez des amis dans différents quartiers de Paris avant de rencontrer un ancien patient, peintre en bâtiment de cinquante-six ans, du nom de Redouté.

Ce dernier était un esprit simple, aussi ne mit-il pas un instant en doute le récit de Petiot, qui affirmait être poursuivi par la police collaborationniste pour ses activités de résistant.

|

Le 20 août, alors que les armées alliées n'étaient qu'à quelques kilomètres de Paris et que les combats de rue étaient déjà engagés entre les Allemands et la Résistance, Petiot rentra chez lui et alla jusqu'à prétendre au cours d'un interrog-

atoire qu'il avait tué plusieurs nazis lors d'une bataille rangée place de la République.

Peu après, selon Redouté, il disparut.

Petiot avait alors décidé qu'il aurait de meilleures chances de n'être pas pris en s'engageant dans les FFI sous une fausse identité.

Avec sa perfidie habituelle, il amena par traîtrise un médecin crédule à lui fournir de faux papiers et alla s'engager à la caserne des FFI de Reuilly sous le nom d' " Henri Valeri ".

Il raconta ensuite à ses supérieurs une longue histoire au sujet de son passé de résistant, ce qui lui valut d'être promu au rang de capitaine.

Petiot servit un récit fort semblable aux policiers, à qui il affirma être " un héros de la Résistance " ; lorsque les tenants et les aboutissants de l'affaire seraient connus, il faudrait bien le libérer.

Le médecin prétendit que son œuvre clandestine avait commencé peu après la défaite française de 1940. Il avait alors entrepris de falsifier des dossiers médicaux afin d'éviter à des travailleurs la déportation vers les camps de travail d'Allemagne.

Dans le cadre de ses activités de généraliste, il avait aussi été amené à soigner des ouvriers malades renvoyés du Reich, ce qui lui avait permis de puiser des renseignements et de les transmettre à la Résistance.

|

Petiot poursiuvit en affirmant qu'en 1941, il avait fourni au consulat des États-Unis à Paris (à cette date, les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre) les plans d'une "arme secrète", mais il n'avait reçu aucune réponse.

La même année, il avait suivi un entraînement au maniement des armes auprès d'un agent parachuté d'Angleterre, avant d'être affecté à un réseau de la Résistance désigné par le nom de code "Fly-Tox" (du nom d'une marque d'insecticide), dont la mission consistait à débusquer et exécuter les traîtres.

Lorsqu'on lui demanda s'il avait dirigé une filière d'évasion, Petiot répondit par la négative, tout en indiquant que par ses activités de résistant il avait évidemment été en contact occasionnel avec de tels réseaux. Il admit cependant sa responsabilité personnelle dans la mort de Joseph Réocreux, Adrien Estébétéguy et leurs six acolytes, qui selon lui étaient tous des "collabos" travaillant pour la Gestapo.

Le récit de Petiot contenait au moins une parcelle de vérité, mais les raisons qu'il donnait pour l'assassinat de "divers réfugiés juifs" dirigés vers lui par Eryane Kahan était plus difficiles à avaler. Petiot prétendit qu'ils avaient tous (y compris Eryane Kahan) été à la solde de la Gestapo, et qu'il avait dû agir en conséquence.

" Je ne répondrai à aucune

question car j'ai hâte de

m'expliquer en public aux

Assises "

PETIOT au juge d'instruction

Des événements qui avaient conduit à son arrestation et à son emprisonnement par la Gestapo, Petiot déclara seulement qu'il savait qu'Yvan Dreyfus était un traître, mais qu'il n'avait pas encore décidé de ce qu'il allait faire de lui quand "Fly-Tox" fut infiltré et trahi par des indicateurs.

Il affirma avoir héroïquement refusé de fournir aux Allemands le moindre détail concernant la Résistance, malgré les effroyables tortures auxquelles il avait été soumis ; à sa sortie de prison en janvier 1944, il avait découvert que son réseau avait été dissous.

Une explication ingénieuse

|

La tension se lit sur le visage de madame Petiot tandis qu'elle parle avec le défenseur de son mari, Maître René Floriot.

L'explication fournie par Petiot pour la présence des innombrables corps découverts rue Le Sueur était fort ingénieuse.

Selon lui, les Allemands savaient tout de la maison du 21. A la suite de son arrestation, ils avaient procédé à une fouille complète des lieux.

Les cadavres avaient été placés là soit par des camarades animés par un excès de zèle, soit par les Allemands eux-mêmes.

Il ajouta qu'un mois environ après sa sortie de Fresnes, il s'était rendu dans la maison et avait été horrifié de ce qu'il y avait trouvé.

|

Plutôt que de s'adresser à la police, qui naturellement était infestée de collaborateurs, il avait écrit à son frère Maurice en lui demandant de faire livrer de la chaux vive afin de se débarrasser le plus discrètement possible des corps.

S'étant rendu compte que cette méthode était trop lente, il avait dû se résoudre à procéder à la dissection et à l'incinération des cadavres - ce qui bien sûr avait abouti à la découverte du pot aux roses.

De prime abord, une bonne part des propos tenus par Petiot aux policiers paraissait tout à fait plausible, et ce d'autant plus que l'on touchait là à un sujet particulièrement "sensible" (chacun se demandait alors qui avait et qui n'avait pas collaboré avec les Nazis).

" Les journaux oublient de parler des

corps que mes collègues de la

Résistance et moi avons jetés

dans le canal de l'Ourcq... "

PETIOT à Redouté

Cependant, lorsque les policiers entreprirent de réunir des éléments permettant d'étayer les affirmations du médecin, ils se heurtèrent à un mur.

De manière fort opportune, aucun des contacts au sein de la Résistance qu'avait mentionnés Petiot n'était encore en vie. Dans la mesure où ils étaient tous des personnages connus, Petiot avait parfaitement pu recueillir des bribes d'informations à leur sujet durant son séjour à Fresnes. En outre, nul membre encore vivant d'un réseau de Résistance ou d'un service de Renseignements allié ne se rappelait l'existence d'une organisation baptisée "Fly-Tox", et les archives consulaires américaines ne contenaient la moindre mention d'une proposition d' "arme secrète".

Plus l'enquête progressait et plus les policiers étaient convaincus que l'homme qu'ils détenaient était véritablement "le fou dangereux" évoqué par le télégramme allemand adressé au commissaire Massu.

La date du procès fut finalement fixée au mois de janvier 1946. L'affaire était alors presque oubliée du public... mais Marcel Petiot n'allait pas tarder à retrouver sa place à la une des journaux.

DÉMENT OU DÉMON ?

" Sans scrupules et dépourvu de sens moral " :

c'est ainsi que deux psychiatres décrivirent Petiot...

et pourtant, ils le déclarèrent sain d'esprit.

Dans les mois qui précédèrent son procès, Marcel Petiot fut examiné par trois psychiatres, qui tous attestèrent qu'il était sain d'esprit.

*Dans ces conditions, comment en était-il arrivé à tuer vingt-sept personnes ?

A première vue, Petiot était doué d'une grande intelligence, il avait réussi aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa carrière de politicien local.

En tant que médecin comme dans ses fonctions de maire, il avait fait montre d'un grand pouvoir de séduction, et en diverses occasions, il avait mis en pratique ses principes socialistes.

Lors du procès, un ancien patient désargenté vint témoigner que Petiot l'avait soigné gratuitement et avait même, un dimanche, effectué une visite à domicile pour sa famille - ce qui était presque inouï de la part d'un riche praticien de la ville.

Il apparut aussi que Petiot était un mari prévenant et un père dévoué. Jusqu'à la fin, sa femme assura que, s'il se mettait en colère lorsqu'elle essayait de se "mêler" de ses affaires privées, il l'avait toujours traitée avec la plus grande gentillesse, et qu'il avait toujours pourvu à tous les besoins de sa famille.

Signes avant-coureurs

Sous ces dehors irréprochables, pourtant, Marcel Petiot avait dès le plus jeune âge manifesté des signes évidents de déséquilibre.

Dans son enfance, il était atteint de somnanbulisme et d'énurésie, qui sont parfois les premières manifestations de troubles mentaux.

La cruauté dont il fit preuve envers les animaux et ses tendances à la pyromanie sont par ailleurs considérées chez les enfants comme des symptômes classiques de tendances psychopathiques.

Au cours de l'adolescence, les signes avant-coureurs laissèrent place à des troubles mentaux évidents ; au moment où il fut rendu à la vie civile à la fin de la Grande Guerre, il souffrait d'accès de dépression, d'amnésie, de paranoïa et de mélancolie.

Durant sa carrière de médecin à Villeneuve, sa kleptomanie se révéla, et ses démêlés avec les élus municipaux, le fisc et la police parisienne montrèrent qu'il était un menteur invétéré. Plus tard, la découverte, dans son cabinet de consultation, d'une collection d'organes génitaux conservés dans des bocaux, ainsi que d'une sculpture de bois arborant un phallus surdimensionné, parurent indiquer qu'il était aussi animé d'étranges obsessions sexuelles.

Un menteur de premier ordre

L'aperçu le plus révélateur du fonctionnement de l'esprit de Petiot apparut au travers de ses rapports avec la Gestapo, avec les policiers qui l'arrêtèrent et avec ceux qui étaient présents à son procès.

En ces trois occasions, il traita ces hommes qui auraient dû disposer d'un pouvoir sur lui avec le plus profond mépris et la plus totale dérision, comme s'il lui était impossible de reconnaître qu'aucune autorité pût lui être supérieure. Si tél était le cas, il y a fort à parier qu'il ait considéré ses psychiatres commes des figures d'autorité bonnes à duper.

Étant donné son intelligence, ses facultés avérées de menteur et de trompeur hors pair, et son année de formation dans une institution psychiatrique, il n'est pas absurde de supposer que Petiot ait feint sa "folie" précoce pour le plaisir de se prouver à lui-même combien il était malin - et avec l'idée d'en tirer parti un jour.

Une croissance bloquée

La conclusion inévitable est que pour des raisons qui demeureront peut-être à jamais inconnues, le développement émotionnel de Petiot fut très tôt bloqué dans des domaines essentiels, de sorte qu'il grandit en dehors de toute notion de moralité. Un psychiatre qui l'avait examiné en 1937 après l'incident de la librairie, puis de nouveau avant son procès, déclara qu'il était "chroniquement déséquilibré" et totalement amoral ; il vit en Petiot un homme vivant en fonction de ses propres règles, et doué de l'intelligence nécessaire pour (presque) toujours tirer son épingle du jeu.

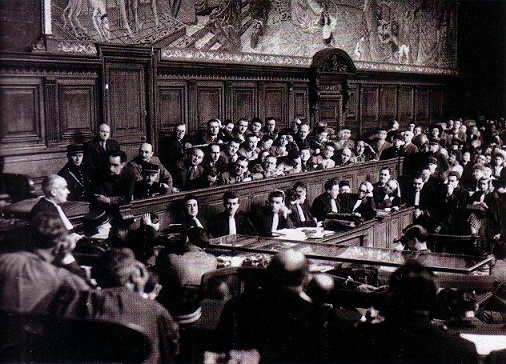

V LE PROCÈS

Le long procès de Petiot fut l'un des plus

extraordinaires dans l'histoire judiciaire française.

Bien qu'il concernât de sordides assassinats,

et que la vie de l'accusé fût en jeu,

il se déroula par moment dans une ambiance de farce.

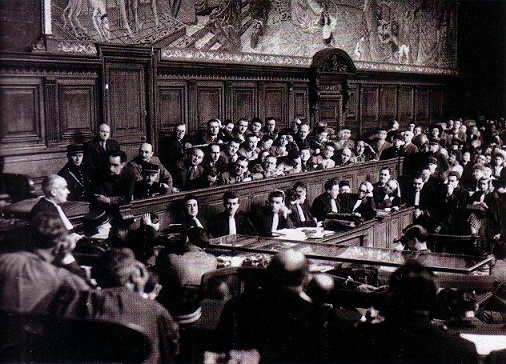

Lors de son procès, Petiot demeura imperturbable, au point de parfois s'assoupir.

Peu avant l'audience préliminaire de janvier 1946, Marcel Petiot informa ses gardiens de la prison de la Santé que son procès serait "merveilleux" et "ferait rire tout le monde".

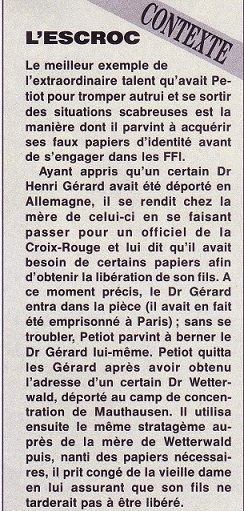

Ces paroles étaient prophétiques. L'imposante salle du Palais de justice de Paris était bondée pour l'ouverture de ce qui allait être l'un des procès les plus confus, comiques et même grotesques de l'histoire judiciaire française.

Vingt-sept assassinats avaient été retenus contre Petiot ; à l'issue des débats, les jurés allaient devoir répondre à cent-trente-cinq questions. Outre l'avocat général Pierre Dupin, les douze représentants des parties civiles pouvaient intervenir chaque fois que leur affaire particulière venait à être évoquée, ce qui ajouta à la confusion déjà créée du fait de l'importance des pièces à conviction : plusieurs tonnes au total furent acheminés jusqu'aux Assises par un convoi de camions.

|

< L'habile et dynamique avocat des familles de Marthe Khaït et Yvan Dreyfus, Me Pierre Véron, eut plusieurs algarades spectaculaires avec Petiot.

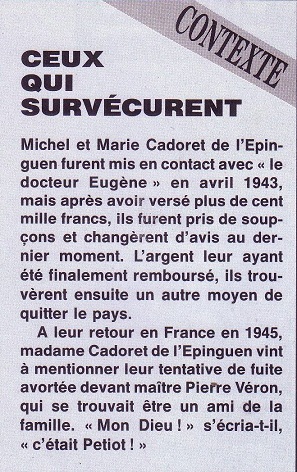

Le premier jour du procès, l'accusation fit référence aux écarts de Petiot avant la guerre, que ce dernier rejeta d'un air si sûr de lui que tout le monde en resta pantois. Maître Pierre Véron, qui représentait les familles de Marthe Khaït et Yvan Dreyfus, parvint à prendre Petiot en défaut au sujet de ses débuts dans la Résistance

(l'avocat avait lui-même été résistant),

mais l'attention de la cour fut bientôt détournée et maître Véron n'eut pas l'occasion de pousser plus loin son avantage.

|

Tout au long du procès de Petiot, la salle de tribunal connut des moment de tension?

Le deuxième jour, Véron renouvela ses attaques, pour s'entendre qualifier par Petiot de "défenseur des traîtres et des Juifs". Furieux, Véron menaça de lui "casser la figure".

Plus tard, Petiot se mit à sangloter en évoquant la façon dont ses anciens camarades avaient donné leur vie pour leur pays, et la façon dont lui-même avait fait de son mieux pour accomplir son devoir patriotique. Pendant ce temps, son propre défenseur, le charismatique René

|

|

Floriot, était tranquillement assoupi parmi son armée d'assistants et de secrétaires.

A la fin du troisième jour, le procès sombra dans la farce, après la déclaration que fit le président Michel Leser à un journaliste américain, en présence de deux jurés, qualifiant Petiot de "monstre". Floriot exigea un nouveau procès, rendu nécessaire par un tel manquement aux procédures, mais il dut se contenter d'un remplacement des jurés.

Le lendemain, Petiot fut interrogé au sujet des Kneller. Cet épisode aurait dû permettre à l'accusation de faire voler en éclat le système de défense de Petiot (comment un garçonnet de sept ans - le jeune Kneller - pouvait-il être un traître à la solde des Allemands ?).

Mais Dupin et Leser commirent tant d'erreurs dans la présentation des faits que la séance dégénéra dans la confusion.

Le cinquième jour, la cour d'assises se transporta au 21 rue Le Sueur ; l'émotion fut portée à son comble lorsque Petiot parut défaillir devant la fosse qui avait contenu les cadavres jetés dans la chaux vive.

En réalité, l'accusé n'avait presque rien mangé depuis trois jours, ce qui expliquait sa faiblesse passagère.

De retour au Palais, le commissaire Massu vint à la barre, mais ne put guère ajouter à ce que l'on savait déjà. Floriot tenta ensuite (en vain) de provoquer l'assistant de Massu, l'inspecteur Batut, puis le témoignage de Jean Hottin, mari de Denise, provoqua l'hilarité générale par sa niaiserie. Le huitième jour vit une série d' "experts" se succéder à la barre.

A un psychiatre qui avait déclaré que Petiot était déséquilibré, Floriot demanda si l'on pouvait appliquer ce jugement à la sœur de Petiot.

Le psychiatre jugea que non, sur la base de son bref examen : sur ce, Floriot, fit remarquer que Petiot n'avait pas de sœur.

Les rires redoublèrent au moment du témoignage d'Edouard de Rougemont, un pompeux expert grapholoque appelé à la barre pour commenter les lettres prétendument falsifiées par Petiot, et qui déclara qu'un graphologue pouvait discerner si un homme mentait ou disait la vérité.

Floriot griffonna quelques mots sur une feuille de papier et lui demanda de la lire à haute voix.

La note disait :

"L'honorable expert ne s'est jamais trompé dans aucune analyse"."

Le neuvième jour, Nézondet et Maurice Petiot vinrent à la barre, mais si la cour attendait un feu d'artifice elle fut déçue. Nézondet se contenta de répéter sa dernière version des faits, cependant que Maurice, qui se mourait d'un cancer, les nia tranquillement en bloc.

|

< Eryane Kahan vint à la barre des témoins au dixième jour du procès de Petiot. Très maquillée, portant des lunettes aux verres fumés et parlant d'une voix rauque et profonde, elle répondait à l'image de femme mystérieuse que la presse avait donnée d'elle. Elle était accusée d'être une indicatrice, une collaboratrice ou même un agent de la Gestapo, mais elle protesta de son patriotisme et prétendit que Petiot avait lâchement profité d'elle.

Le dixième jour, Eryane Kahan protesta avec véhémence contre les accusations de trahison proférées par Petiot, en affirmant qu'elle lui avait adressé les régugiés en toute bonne foi. L'avocat de Petiot demanda alors pourquoi elle avait vécu avec un Allemand.

"Il était autrichien !" s'écria Eryane Kahan.

"C'était l'excuse d'Hitler", répliqua sèchement Floriot. Plus tard, Floriot et Dupin se querellèrent avec une

|

telle fureur que l'audience dut être suspendue jusqu'à ce qu'ils se fussent calmés.

Le treizième jour, la défense prodiusit divers témoins de moralité favorables à Petiot.

La vedette revint au lieutenant parachutiste L'Héritier, qui avait partagé une cellule avec Petiot à Fresnes en 1943, et se montrait totalement convaincu de l'innocence de l'accusé.

Les deux derniers jours du procès furent consacrés à une interminable récapitulation des faits par les représentants du ministère public et des parties civiles ; seuls les propos de Pierre Véron éveillèrent un vague intérêt dans la salle.

Petiot, qui avait passé une bonne partie des deux semaines précédentes à flatter les témoins et à adresser aux magistrats des commentaires pleins de sarcasme, manifestait des signes évidents de lassitude et d'ennui.

Lorsqu'il ne somnolait pas, il s'amusait à dessiner des caricatures de Dupin et des juges.

Lorsque l'avocat général réclama sa tête, c'est à peine s'il sourcilla.

Habileté et sang-froid

Lorsque Dupin en eut fini, ce fut au tour de maître Floriot de s'exprimer.

Avec toute l'habileté et le sang-froid dont il avait fait montre lors d'innombrables autres procès, une coupe de champagne posée à côté de lui, il souligna d'abord que l'affaire avait commencé avec la découverte des corps dans la maison de la rue Le Sueur, et que la police avait simplement attribué aux cadavres des noms piochés parmi les milliers que contenaient leurs listes de personnes disparues.

Il rappela ensuite à la cour que Petiot ne niait pas avoir tué dix-neuf des vingt-sept prétendues victimes, mais que selon tous les éléments dont on disposait il y avait de fortes chances pour que ces "victimes" aient toutes été coupables - à des degrés divers - de collaboration avec l'ennemi.

Pour ce qui concernait les huit personnes que Petiot niait avoir tuées (Denise Hotin, Jean-Marc Van Bever, Marthe Khaït, les Kneller, Joachim Guschinow et Paul-Léon Braunberger), Floriot fit remarquer que les indices permettant d'incriminer son client étaient dépourvus de toute solidité, ou qu'ils reposaient largement sur l'identification des vêtements trouvés dans la maison d'Albert Neuhausen.

Il poursuivit en attirant l'attention des jurés sur le fait que des individus inconnus auraient aisément pu rassembler ces effets avant leur départ de la rue Le Sueur, et qu'en tout état de cause il était presque impossible d'affirmer que tel ou tel vêtement appartenait à telle ou telle personne, en raison de l'existence d'innombrables articles identiques.

" Pour la première fois de ma vie,

j'ai vu un homme quitter le quartier

des condamnés à mort sinon en

dansant, tout au moins

parfaitement calme "

DR ALBERT PAUL, médecin légiste

Lorsque Floriot en eut terminé, la salle se leva pour l'acclamer. Les jurés ne se laissèrent toutefois pas impressionner par l'éloquence du ténor du barreau de Paris, puisqu'il ne leur fallut que trois heures pour considérer les cent trente-cinq chefs d'inculpation et rendre leur verdict.

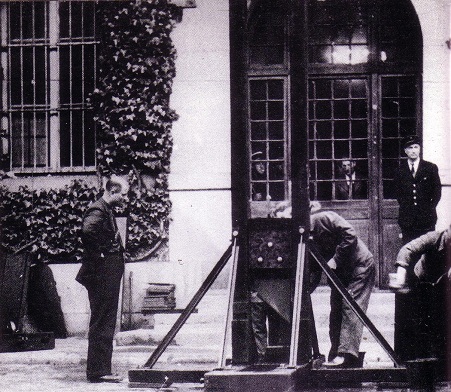

Le président Michel Leser regagna son fauteuil et annonça solennellement que l'accusé n'avait été déclaré non coupable que dans les affaires Denise Hotin et Marthe Khaït ; Petiot était jugé coupable de la mort des vingt-cinq autres victimes, et en conséquence condamné à la peine capitale.

Pendant que la sentence était prononcée, l'accusé se contenta de regarder nonchalam-

ment dans le vague. Il ne trahit d'émotion qu'au moment où on l'emmenait hors de la salle du tribunal. Il lança alors à la cantonnade (à sa femme peut-etre ?) : "Il faudra me venger".

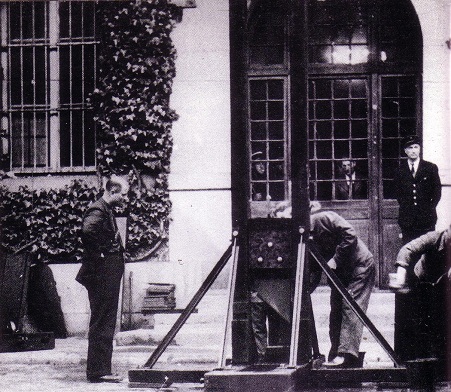

La guillotine (d'un modèle portatif) est nettoyée et démontée (ci-dessus) après avoir rempli son rôle dans le châtiment du Dr Marcel Petiot.

Le 13 mai, l'avocat de Petiot forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté. Le 24 mai, le recours en grâce fut refusé.

La fin survint le 25 mai à la prison de la Santé.

Comme le voulait la coutume française, le condamné ne fut informé de son exécution qu'une demi-heure à l'avance (trente-six heures auparavant, Floriot était cependant parvenu à lui transmettre un message avertissant son client de l'imminence du châtiment).

Selon des témoins, au moment où on conduisait Petiot hors de sa cellule, le juge parut sur le point de s'évanouir : sur le ton de la plaisanterie, le condamné lui rappela qu'il était médecin et qu'il pouvait lui faire une piqûre pour le ranimer.

Continuant de protester de son innocence et de la blancheur de sa conscience, il autorisa le prêtre à dire une prière, par égard pour son épouse.

" Messieurs, ne regardez

pas, cela ne va pas être

beau "

PETIOT aux témoins de son exécution

Cinq heures venaient de sonner quand un Petiot calme et détendu fut mené à la guillotine. A 5h05, le couperet s'abattit. Les personnes présentes rapportèrent que Petiot souriait.

DÉNOUEMENT

|

♦ Lorsque le verdict de ♦ En 1963, Ronald Seth,

culpabilité eut été rendu, ancien agent secret brit-

les magistrats se mirent annique à Paris en 1943-

à déterminer le montant 44, publia un ouvrage

des dommages et intérêts intitulé "Petiot : victim of

accordés aux familles des Chance " (Petiot, victime

victimes de Petiot.

Diverses du hasard), dans lequel il

sommes d'un montant total soutenait que Petiot aurait

de 1 970 000 francs furent été un authentique résis-

atribuées, mais certains tant appartenant à un

plaignants ne reçurent rien. groupe communiste. R.

♦ Georgette Petiot s'efforça Seth estimait que Petiot

de refaire sa vie avec son avait toujours refusé de

fils auprès d'elle, et d'oublier désigner les membres de

les horribles événements de son groupe parce que les

ses années de mariage.

On communistes avaient

aurait pour la dernière fois menacé de s'en prendre à

entendu parler d'elle dans sa femme et à son fils...

les années cinquante, alors " et il aimait sa femme et qu'elle travaillait dans une son fils".

boulangerie. Son fils Gérard

finit par changer de nom.

|

Michel Serraut jouait le rôle du

diabolique docteur dans un film

consacré à la vie de Petiot.

http://tueursenserie.wifeo.com/marcel-petiot.php

|